一生中,來來往往許多人,有些人常伴左右,有些人一期一會。

我是名攝影師,因為職業的工作方式,使我有許多機會讓相遇的人放下手邊的事物,純然的面對著鏡頭;在我看來,一張好的「肖像照」絕非攝影者單方面的捕捉、掠取,而是在雙方皆能相互信任的狀態下,使被攝者能自在淡然地面對凝視自身攝影者的一瞬之間,而這樣的觀念是蔣勳教會我的。

大學時期,我是名失格的學生,成天逃課、多次遊走在退學邊緣;當時的我對於未來要以什麼樣的姿態立足於世(沒有夢想與方向),遍循無門,因生性冷僻孤傲,不願與同儕相互取暖(做什麼都在要膩一起),我將自己放逐於他們之外,躲進了自限的囚籠中,漫無目的的苟活著,我厭惡自己只能是這樣的存在。

常態性的失眠,加上台北陰雨連綿的長夜,只能藉由不停進食來填補內心的空洞,漸漸的我患上了暴食症(躁鬱症的一種病狀),發病時,我瘋狂地將食物塞入腹內,但又因不符合審美價值觀(瘦),產生罪惡感並自我厭惡,又把胃裡消化至一半的食物催吐出來,有時候一整夜吃了又吐、吐了又吃,來回數次,食道被胃液灼傷已不是新鮮事。有數次催吐後我渾身污穢,坐在浴缸裡痛哭,不明白自己怎麼會如此茫然與不堪,無法明白自身存命於此的意義為何⋯⋯

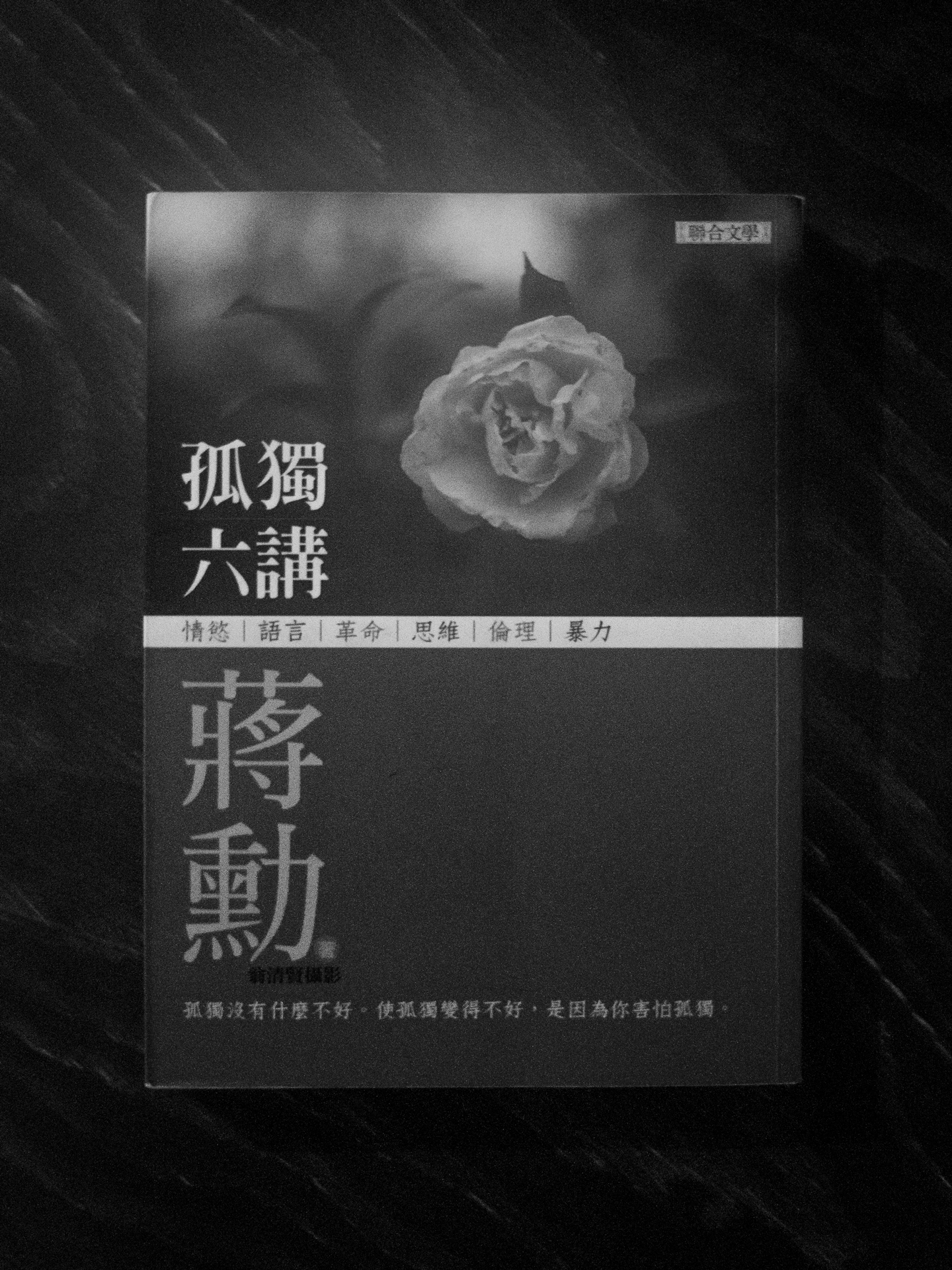

直到某天逃課後,畏縮在家百無聊賴,又畏懼太陽下山後的日光消逝,隻身處在黑夜襲來的潮濕暗室,那恐懼並非點亮燈就能撫平,我咬著牙漫無目的地晃進了敦南誠品,從書架上隨意的取下翻閱,那本書是蔣勳的《孤獨六講》。

回溯初次閱讀《孤獨六講》至今已過了十年,記得當初縮在書店一角翻閱著《孤獨六講》覺得喜獲知音,如照進暗室的暖陽,使我對事物的觀看更為清明,心中的衝突與苦澀也漸漸得以化解。自此之後我成了粉絲,開始翻閱各種蔣勳的著作、音頻、影片⋯⋯漸漸的我將他視為老師(也是跟其他粉絲一起call他:蔣勳老師)。但對我來說,真正能將他相授的知識轉化成體悟的契機,發生在大學延畢那年,朋友邀我參加老師《捨得·捨不得——帶著金剛經旅行》的新書座談會,那時的我剛接觸攝影不久,對於什麼是攝影並無太多的思索,只覺得可以透過拍攝名人來凸顯照片的價值(證明自己的價值),這樣簡單粗暴的判斷,在座談結束後的簽書會我草率無禮地拿著相機對著沒有被拍攝預期的蔣勳老師,用一種讀者想留下紀錄的免死金牌央求下,那是我第一次拍攝蔣勳老師。

對於喜愛攝影的同好,我猜應該都喜愛沈浸在觀景窗「內」的感受,因為當你處之其中,事物可任你拾取/屏棄,可以選擇性的構築世界,唯獨自己能掌握佔有,那是一種癮,但也因為這種快感,讓手持相機的攝影者產生了一種威權式的主觀,從而容易忽視了被攝者的自由。

現在回想起當時的魯莽,或許可為自己辯解:那不過是黃毛小子欠缺周全思考的舉動,並無大惡。但時至今日我仍不敢多看那張照片一眼;每當想起敬重之人的自由(自在舒服的狀態)被自己侵害,讓恬然自得的他面露尷尬為難,這樣的罪惡感讓我在心中擰上了一個結,日夜羞愧。

從那之後,我捨棄了原先對於攝影的認知,捨棄了原先為成就自己而犧牲他者的執著;關於執著,我想是老師著作中時常提及與探討的觀念,我想每個人的人生當中,無不出現這個課題。

某日,我在舊書攤找到了老師過往的著作《島嶼獨白》,我驚訝青年時的他,也曾懷著強烈抱負感以英氣「逼人」的筆觸,刻畫憂國憂民的焦慮,直率中卻少了些包容與擔待,我才明瞭老師也曾年輕過(但當然沒有我如此魯莽無禮),也曾對於某些事物抱持著強烈的情感(執著),對比他晚年著作裡透露的生命態度,沒有了批判,多了包容與慈愛,如此的生命態度令我更加嚮往,我開始能捨棄年少的觀念,也開始能夠直面當初的羞愧,時時觀照內省,躁鬱症也因此有了改善,身與心,行與意也得以漸漸合一。